为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神,重温习近平总书记殷殷嘱托,把握新时代伟大成就,省委教育工委、省教育厅在暑假期间开展“牢记嘱托践使命 行走中原看巨变”暑期大思政实践活动,引导广大青少年学生追寻习近平总书记视察河南足迹,以社会大课堂铸魂育人,在学思践悟中坚定信念,在知行合一中感恩奋进,奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。活动同步在新浪微博平台开展“青心豫你山河行”话题讨论,鼓励全省青年学子通过“我行、我学、我讲、我拍”等方式近距离品味历史文化、领略科技力量,感受社会发展,畅想时代未来。

今天,一起来看新乡学院师生的暑期实践活动。

生动实践

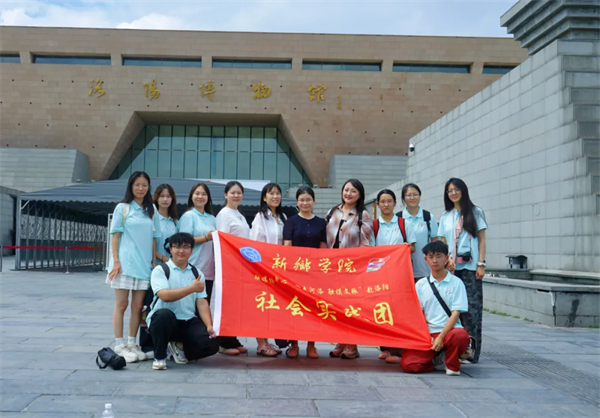

6月27日至7月2日,新乡学院融媒体中心“行走河洛 触摸文脉”实践团循着习近平总书记的足迹,踏上洛阳这片承载千年文化底蕴的土地,开启了一场探寻历史文化遗产的实践之旅。

实践团在洛阳博物馆前合影

实践团走访了古墓博物馆、龙门石窟、白马寺、洛阳博物馆等地标,与非遗传承人展开对话,系统调研了河洛文明、墓葬文化、石窟艺术等内容,旨在深入挖掘洛阳历史文化的独特魅力,探索文化传承新路径,让中华优秀传统文化在传承与创新中焕发新的生机与活力。

以匠心护根基:让文明遗产“存之久远”

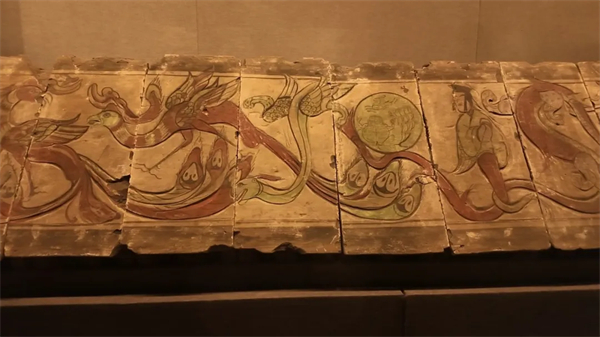

“人首蛇躯”女娲月象图

《妇人启门图》

唐李嗣本夫妇墓

5000多年文明史、4000多年城市史、十三朝建都史,赋予洛阳不可替代的文明坐标地位。古建筑、壁画、石刻,这些凝固的历史诉说着中华文脉的悠长,却也在岁月侵蚀中留下斑驳伤痕。守护它们,就是守护文明的根脉——这是洛阳给出的第一份答卷。

实践团在古墓博物馆听讲解

到达洛阳的第一天下午,实践团成员抵达洛阳古墓博物馆——目前世界第一、全国唯一墓葬类专题博物馆。成员们在讲解员的带领下,先后参观了西汉、东汉、魏晋南北朝、北宋时期的墓室、壁画,与北魏帝王陵。“修复永远是进行时”,壁画馆讲解员的话道出了守护者的执着——馆内修复团队与多方合作,用精湛技艺填补壁画残缺,让千年前的色彩与故事得以留存。通过此次参观,成员们不仅对古代的丧葬制度与社会结构有了清晰的认识,更深切体会到斑驳壁画背后,那些开发与修复工作的艰辛。

卢舍那大佛

白园(全国唯一纪念白居易的园林)

实践团欣赏石刻艺术

6月28日,骄阳似火,更燃起了实践团成员的热情。走进龙门石窟,药山洞、古阳洞、卢舍那大佛等大小各异的石窟,以及神态万千的雕像,无一不在诉说着大唐盛世的辉煌;在山光水色间,成员仿佛破解了穿越千年的密码。龙门石窟,这座世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库,让实践团成员深切感受到石刻造像艺术的巅峰水准。而洞窟前的栏杆、上方的预制板窟檐等主动预防措施都做到了习近平总书记强调的“帮助它们保持稳定、‘祛病延年’”,更是彰显了古代艺术与现代科技的双重智慧。

实践团采访俄罗斯籍参观者

站在屡次毁坏却又多次重建的“中国第一古刹”——白马寺前,实践团成员心中感慨万千。走进寺内,映入眼帘的便是有着“洛阳八大景之一”称号的“马寺钟声”。实践团成员驻足在此,细心观察其建筑特色。一位在华留学的俄罗斯籍访客在接受采访时表示:“我对中国传统文化充满兴趣,这次专门来这里感受中国的建筑工艺。”在恪守着“最小干预、修旧如旧”的原则下,每一块砖、每一根石柱的修缮都力求贴合原貌,让“中国第一古刹”在多次重建中始终保持历史的温度。

实践团成员站在寺中,深切感受到:保护不是简单的修复,而是对文化生命力的虔诚延续。而在与外国友人交流时,实践团成员冯业鑫深刻体会到了实践的意义:“不仅是让我们感受祖国的大好河山和深厚文化,还真正锻炼到了自己”。

以生活续文脉:让文化遗产“活在当下”

实践团与牡丹香第七代传承人李文双老师交流

“让更多文物和文化遗产‘活’起来”,这是习近平总书记对文化传承的殷切期望。在洛阳,135项非遗与51处全国重点文物保护单位不再是博物馆里的“标本”,而是融入寻常生活的“烟火气”。实践团此次洛阳之行探访了牡丹香第七代传承人李文双、第八代传承人尤琪越与珠绣第五代传承人李玲,走进了“魏坡•新序”,从非遗传承人的坚守到古建筑的活化利用,文化正以可触可感的方式走进当代日常。

实践团采访牡丹香第八代传承人尤琪越

牡丹香制作部分香材与制品

实践团与非遗传承人李文双、尤琪越合影

牡丹香制作技艺第八代传承人尤琪越的储藏室里,线香、香牌、纯露等产品琳琅满目,瓶罐里久经磨砺的香粉和尤琪越老师身上沉淀的工匠精神互相印证。这些融合中医五行理论的香品,不仅是技艺的载体,更通过体验课程走进大众——越来越多的人来学习制香安神,感受传统香气的韵味。“希望更多的年轻人参与”,尤琪越的期待,正是非遗“破圈”的动力。实践团成员肖洁表示:“原来牡丹不止于看,更能‘闻’。初识非遗牡丹香是在电视剧中,亲历其境才懂,非遗不仅是技艺,更是古人感知世界、传递美好的独特方式,这种‘活’的文化值得全力守护。”

实践团成员体验珠绣

部分珠绣制品

珠绣第五代传承人李玲的工作室,茶文化和珠绣技艺在这里融合,形成传统与生活交融的缩影。李玲老师手中的线成为串联起珠绣和时代的纽带,碰撞出藏着东方美学的密码。“珠绣从不是高高在上的艺术”,李玲老师向实践团成员介绍:衣服上的珠饰、婚礼团扇、包包挂件,都是珠绣的舞台。她开设公益课程、创新设计,让这项技艺从高端定制走入日常,指尖的温度让传承有了情感的连接。

地坑院(天井院)被称为中国北方的“地下四合院”

魏家坡古民居(清代建筑群落)

实践团成员在古建筑群中合影留念

魏坡新序古与今的融合

“魏坡·新序”凭借对古民居的保护与活化再利用,如今摇身变成“国风潮玩地”。实践团成员穿梭于宠物店、咖啡店、花店、餐馆等现代商业空间,不时驻足打卡拍照。而后走进古老建筑,魏氏家族民居的青砖黛瓦与地坑院建筑的古朴风貌让实践团成员不由得放慢脚步发出阵阵惊叹。通过对古民居及周边建筑进行改造更新,塑造新场景,“魏坡·新序”这个既“新”又“旧”的存在,正努力从时间的褶痕中,找寻历史与现代融合共生的平衡点。岁月沉淀的古朴肌理与恰到好处的新元素相融,既保留了时光的厚重感,又透着鲜活的生命力。

当非遗技艺融入日常器物,当古建筑成为生活场景,文化传承便有了最坚实的土壤。正如实践团所见:冰箱贴里藏着龙门石窟的剪影,汉服妆造让普通人穿越千年,传统文化正以“可触摸的温度”,为寻常日子注入厚度与诗意。

以创新开新局:让文化遗产“赋能未来”

洛邑古城表演:天女散花

实践团成员体验汉服装造

洛邑古城的“沉浸式体验”是创新的典范。这里不仅响应洛阳“汉服融城2.0 计划”,更聚集了非遗工坊、文创店铺等特色业态。实践团成员漫步古城,拍摄天女散花表演,记录唐三彩、牡丹画、漆扇等非遗相关文创产品,仿佛走进了时光隧道。实践团成员李慧芳表示:“在洛邑古城,身着汉服沉浸式体验传统文化魅力,不仅让我深刻感受到文旅融合的蓬勃生命力,更意识到传承创新传统文化的重要性,这是课堂之外生动且意义非凡的学习。”由“观光旅游”到“沉浸体验”的转变,为文旅融合高质量发展注入了新的动力。

应天门特色灯光秀表演

实践团成员拍摄应天门夜景照片

“隋唐第一门”——应天门,为大家呈现了一场主题灯光秀。灯光秀为城门披上了一层流动的华彩,勾勒出千年古建的雄浑轮廓,让实践团成员不禁被这座千年城门的雄浑气势所折服。灯光秀的余韵尚未散尽,应天门已次第亮起灯火,朱红的楼宇在夜色中更显巍峨,引得身着汉服的人们纷纷驻足拍照打卡。

大运河运行模型

唐三彩

实践团参观隋唐大运河文化博物馆

科技赋能让博物馆的“知识之旅”更具深度。实践团成员来到隋唐大运河文化博物馆,大运河博物馆积极响应文化建设“创造性转化、创新性发展”的理念,利用科技赋能文化表达,从漕运船只模型到沿岸商贸往来场景的还原,每一处细节都在诉说着大运河曾经的繁荣与辉煌。实践团成员通过亲身体验“选择身份,缴纳赋税”“拉缰绳模拟纤夫拉船”等沉浸式互动设计,直观感受到了隋唐大运河作为古代“黄金水道”的重要地位。这种“文物说话”的方式,让“走马观花”的参观变成“感同身受”的理解,正是“创新性发展”的生动实践。

习近平总书记强调:“要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。”洛阳的探索印证了这一方向:当汉服与宫阙相遇、数字与文物共舞,中华优秀传统文化正以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”为笔,在文旅融合的画卷上,写下传统与现代共生的新篇。

以开放促共生:让文化遗产“连接世界”

中国风格建筑

泰国风格建筑

印度风格建筑

缅甸风格建筑

白马寺的独特之处,在于它是全球唯一融合中、泰、缅、印四国佛殿风格的寺院。实践团成员细观泰国佛殿的尖顶、缅甸佛殿的金箔装饰,在建筑的交融中看到:两千年前,古丝绸之路上求法使者和游化高僧的不期而遇,促成中印文明对话;两千年后,重建的寺院依然是文明互鉴的见证。这种包容,正是中华文化生生不息的密码。

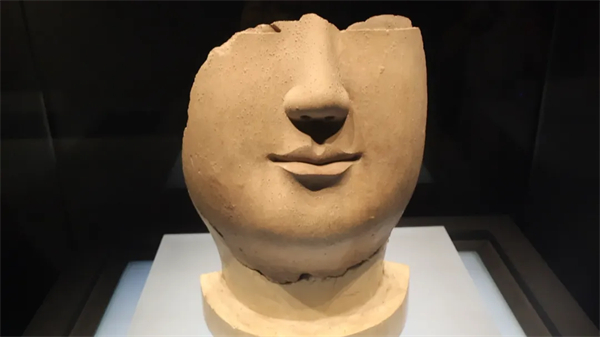

北魏佛面

西周铜当卢

牵手女俑

全国仅存两件的三彩黑釉马

实践团参观洛阳博物馆

洛阳博物馆的文物更藏着“世界的洛阳”。唐朝的繁盛,遣唐使的出行,丝绸之路的交流,使得许多珍贵文物流传至今。实践团成员驻足在北魏泥塑佛面这一“镇馆之宝”前,从它残存的半张脸上,看到异域风情和中原审美气质完美融合,这一“丝路文明的微笑”,见证了洛阳作为丝路起点的国际范儿;唐代三彩骆驼载乐俑上,骆驼的雄健身姿带着西域风情,俑上乐师所持乐器、服饰细节,诉说着丝路贸易的繁华;全国仅存两件的三彩黑釉马,是当年的“大唐顶流”,以罕见的工艺展现着大唐的开放气度。实践团成员在感叹中外文化融合之美的同时,在轻松互动里,真切地体会到中华文明的包容性。

新乡学院融媒体中心“行走河洛 触摸文脉”赴洛阳实践团经过为期6天的深度采拍走访,在洛阳读懂了一个深刻道理:历史文化遗产的保护与利用,从来不是“守旧”与“创新”的对立,而是在守护根基中延续文脉,在融入生活中激发活力,在创新实践中拓展边界,在开放互鉴中丰富内涵。未来,实践团成员将以洛阳之行为起点,积极探索文化传承新模式,推动优秀传统文化在创新中永续传承。

行有所获

新乡学院2023级学生李冉

来洛阳之前,我对洛阳的印象仅仅停留在历史书和互联网上,只知道它的历史悠久,拥有九天阊阖的隋唐洛阳城和石朽佛生的龙门石窟等。通过本次实践,我最深的感悟就是——脑中积累的知识具象化。我惊讶于世所罕见的五都荟洛,了解了龙门石窟的裂痕其实代表着十三个王朝的兴衰;惊叹于洛阳历史文化迸发出的活力,更深感我们年轻一代必将肩负起文化保护与传承大任,将文化之“根”根植于心,外化于行。

新乡学院2023级学生张甜甜

作为土生土长的洛阳人,我却对故乡知之甚少。直到我以观察者的视角重看熟稔的街景,才发现藏在褶皱里的深意:洛阳博物馆的文物低语着十三朝兴替,魏坡新序的青砖凝着百年温度,洛邑古城的灯火晕染出盛唐余韵……听非遗传承人讲手艺里的坚守,方懂“传承”不只是技艺延续,更是刻进骨里的执着。

故乡的肌理间满是密码,只是我从未认真解读过。实践的意义,往往在亲身经历后才愈发清晰。这些细碎的感动与认知,正一点点筑牢我脚下的路。未来,我将放慢脚步,重新读懂“洛阳”这本底蕴绵长的书。

新乡学院2023级学生李欣瑶

“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。”在这六天里,我们转了洛阳博物馆的馆藏,逛了洛邑古城的街巷,踩了魏坡新序的青石板,也仰了龙门石窟的佛龛。指尖试过制香的药粉,针脚碰过珠绣的丝线,才算真的触到了那些老手艺的温度。我想,当代青年就该像眼前的洛水,既要接住老祖宗传下的智慧,更要酿出属于今天的新故事。

追寻习近平总书记考察河南足迹,行走中原大地,厚植爱国情怀,践行初心使命,激发蓬勃奋进力量。