在静谧的校园一隅,雕塑无声伫立,却以凝固的姿态诉说着流动的时光与精神,当学子驻足凝视的瞬间,那些关于坚韧、创新、家国情怀的育人故事,便在此刻生根发芽。

让我们循着时光的印记,走近河南大学这些沉默的讲述者,于斑驳的纹路间重读峥嵘岁月,在永恒的塑像前触摸那穿越时空的精神图腾。

郑州龙子湖校区

文脉新篇

冯友兰塑像

地点:友兰学堂北楼天井院内

嵩岳苍苍,河水泱泱,哲人凝思的身影倒映在龙子湖旁。青衫磊落,眉目深长,新理学的智慧在斗拱间展现出中原文化特有的雄浑气象。

中轴线上,友兰学堂与晨光相望,青铜像前犹闻《新原人》的吟唱,三史铸就文明筋骨,六书点醒华夏灵光,五四的火种仍在《心声》扉页发烫。

这尊静默的哲思是百年学府最厚重的注脚,湖畔追光者正沿着先贤的足迹,在“天地境界”中求索真章。

冯友兰(1895年—1990年),字芝生,河南唐河人。他是中国当代著名哲学家、哲学史家、教育家,新理学体系创立者。冯友兰先生以贯通古今的学术视野,熔铸中西的思想智慧,构建新理学体系,用“三史六书”勾勒中国哲学脉络,他的智慧跨越百年,一直滋养着河南大学的灵魂。

1918年6月,北大毕业后,冯友兰回到开封,在河南留学欧美预备学校(河南大学前身)任教。他工作一年后,期间正值五四运动爆发,他与嵇文甫等人一起创办了《心声》杂志,与北京的五四运动相呼应,宣传新文化,传播进步思想。1923年担任中州大学教授兼文科主任、校评议会成员、图书馆委员会委员等职务。在河南大学郑州校区设立的这座冯友兰雕像,正是为了纪念这位伟大的哲学大师,并建有友兰学堂,以弘扬“友兰精神”,激励后学。

赵九章塑像

地点:九章学堂南楼天井院内

龙子湖畔,星河低垂,先生塑像的轮廓在夜色中闪烁微光,从私塾的墨香到卫星的轨道,“三化”方针仍在实验室的灯光间回响。

这尊塑像仰望的姿态是科学家精神最诗意的表达——他测算过的云图已成星桥,而年轻的求索者们正用新的参数计算着“两弹一星”未写完的篇章。

赵九章(1907年—1968年),河南开封人,籍贯浙江湖州,是我国杰出科学家。他推动气象学数理化,绘制首幅北半球天气图,组建联合天气预报和资料中心;担任地球物理所所长,提出“三化”方针,促进多领域发展;作为“人造卫星之父”,引领团队解决卫星关键问题,奠定中国卫星事业基础。其深受五四运动的影响,虽幼读私塾,但决心深深扎根于自然科学。

1921年,他以第一名的优异成绩,考入河南留学欧美预备学校潜心学习。1923年,河南留学欧美预备学校升格为中州大学,赵九章转入中州大学预科学习,直至1926年毕业。赵九章在河南大学的求学经历,促使他树立了“科学救国”的人生目标,河南大学的学风对其一生都产生了深远影响。如今,为了纪念这位杰出校友,河南大学郑州校区伫立了这座雕像,并建有九章学堂,“九章精神”将激励代代学子勤奋钻研、奋发图强。

金明校区

千年回响

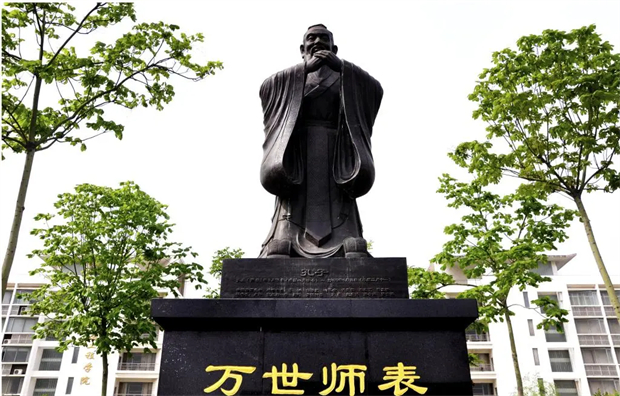

孔子塑像

地点:马可广场

金明池的涟漪里漾着千年汴梁的余韵,在河大金明校区的回廊转角低徊,玻璃幕墙折射着《论语》的晨光,让现代建筑的几何线条也有了儒雅的弧度。

广场中央,先师的青铜衣袂,永远保持着授课时振袖的刹那,他的目光深邃,凝望着一代代学子在典籍中求索,千年前的智慧之光穿越时空,与百年河大的文脉激荡,化作滋养心灵的甘泉,让“立德树人”的初心在晨钟暮鼓中愈发鲜明。

常有师生驻足雕像身旁,在这份跨越千年的注视下,或沉思奥义,或规划前路,他们正以先贤为范,让古老的智慧与现代的理想共鸣,书写着新时代的育人华章。

孔子(公元前551年—公元前479年),名丘,字仲尼,春秋时期鲁国陬邑(今山东曲阜)人,是中国古代著名思想家、教育家,儒家学派创始人。他早年周游列国,推行“仁”“礼”为核心的政治主张,晚年整理《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等典籍,奠定了儒家经典的基础。孔子首创私学,提出“有教无类”“因材施教”等教育理念,培养弟子三千,其中贤人七十二,对中国教育史影响深远。

在河南大学教育的广袤天地里,孔子的理念宛如熠熠生辉的星辰,为莘莘学子照亮求知与成长的漫漫征途。河南大学以“明德新民,止于至善”为校训,彰显着对儒家思想的传承与践行。如今,河南大学在金明校区内设立的这座孔子铜像,下刻“万世师表”,成为校园里一道独特景观。这种教育理念下,河南大学培养出大批德才兼备的人才,他们在各自领域发光发热,传承着孔子的精神火种。

明伦校区

时光印记

张载塑像

地点:图书馆南门前

晨光轻拂飞檐,学子们怀抱书籍走至图书馆前,蓦然间,青春和理想在贡院旧址上升腾和弥漫。

松柏掩映之中,一尊灰白的雕像进入视线,眉宇间凝聚着跨越千年的思索,星移斗转,精神不灭,风骨不变。

学子踮起脚尖,轻轻触摸石碑上深刻的字痕,微风拂过 仿佛传来:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”

张载(1020年—1077年),字子厚,世称横渠先生,北宋著名思想家、教育家,关学创始人。祖籍大梁(今河南开封),生于长安,后徙居凤翔郿县(今陕西眉县)横渠镇。晚年辞官归乡,讲学著书,创立“关学”学派,提出“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”(横渠四句),影响深远。主要著作有《正蒙》《横渠易说》等,其气本论哲学对宋明理学发展有重要贡献。此塑像由河南大学2004届美术学院校友设计、捐建。

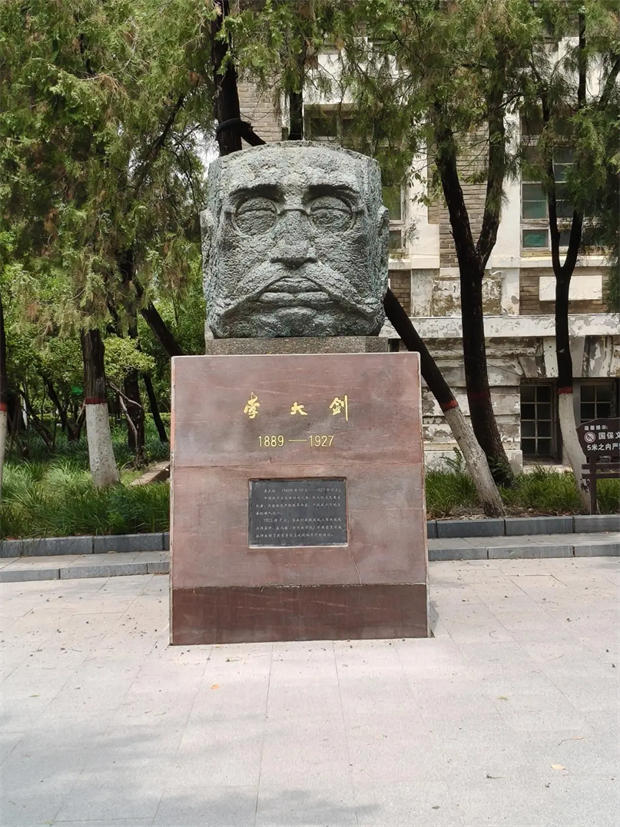

李大钊塑像

地点:六号楼西侧

六号楼前,青砖门廊静静伫立,枝叶沙沙,似在低语。蓦地,穿越时空的目光,自青铜的轮廓间凝聚。

它沉静,却蕴藏着千钧之力,越过苍劲的枝桠,“是您!李大钊先生!”

仰望着那熟悉的脸庞,先生那双睿智的眼睛,仿佛仍在诉说1925年的风雷,守护着这片书香沃土。

李大钊(1889年—1927年),河北乐亭人,早年留学日本,回国后任北京大学教授兼图书馆主任。他是新文化运动与五四运动领袖,率先在中国传播马克思主义。1920年发起组建北京共产主义小组,1921年中共建党核心人物,是中国共产主义先驱、中国共产党主要创始人之一。

立于河南大学明伦校区六号楼前的李大钊半身铜像,由河南大学艺术学院师生设计,旨在纪念李大钊1925年在此发表《大英帝国主义者侵略中国史》演讲的历史,彰显其与河大的渊源及革命精神传承。大钊先生的激昂陈词,仍在岁月里铮铮作响。

林伯襄塑像

地点:河南留学欧美预备学校校门西侧

“德先生”“赛先生”的主张似热血,奔涌在百年学府血脉里,学子轻步穿过预校大门,好似回到了那个风雨如晦的1912。

在树影摇曳处,河南大学首任校长林伯襄,伟岸的身影如守望者,静静立在时光的路口,他是思想破晓时的引航光,深深凝望着。

那坚定卓立的身影,一如百年前,时刻激励着河大学子,攀登新时代的山岗。

林伯襄(1878年—1956年),河南商城人,是著名的教育家、爱国主义学者,也是河南大学前身——河南留学欧美预备学校的首任校长,开启了河南高等教育的先河。1911年辛亥革命胜利后,林伯襄被任命为省教育司科长。1912年,在河南省议长陈善同的推荐支持下,他负责筹备河南留学欧美预备学校,并出任校长。任职4年期间,他广罗有识之士,秉持“以教育致国家于富强,以科学开发民智”的主张,培养了大批人才。为了缅怀一代宗师林伯襄的历史功勋,2002年,河南大学海内外校友塑造了这尊铜像,以示敬仰之情。

这些静默伫立的雕塑,无声讲述着百年河大的精神传承,每一个名字背后都藏着比简介更厚重的故事,每一道轮廓之间,都凝结着超越文字的力量,那激荡人心的精神力量,正随着目光的交汇,奔涌进年轻的血脉。

河南省高校网络教育名师赵晓芳工作室

河南省高校网络教育名师赵晓芳工作室,2022年7月由省委教育工委、省教育厅审批成立,是隶属于河南大学党委宣传部的网络工作统筹引领与服务阵地,在学校党委统一领导下,落实好省委教育工委、省教育厅等上级部门有关工作安排。工作室当前主持人为赵晓芳,指导教师为杨萌芽、王明钦、王立群、王文科、段晓华等,骨干成员有王文君、程亚敏、赵炎、张大帅、刘辰辰、马洁、马欢欢、李靖宇、陈琳、李昊勇等,与河大官方新媒阵地、河大文明“河风细语”工作室、“静音沉璧”融媒体工作室、晓华工作室、倪娜动漫工作室、“为奉献者奉献”志愿服务队、“啄木鸟”网络宣传评论队、河南大学“明德”网络思政育人工作室20个等工作团队及相关负责人协同工作,围绕立德树人根本任务,推动各方力量参与清朗网络,汇聚向上向善力量,携手建设网络文明。

河南省高校网络教育名师马翠轩工作室

河南省高校网络教育名师马翠轩工作室,系2023年6月中共河南省委教育工委、河南省教育厅审批成立,依托于部校共建河南大学新闻与传播学院、省唯一国家级新闻与传播实验教学示范中心、省级教学科研平台河南省教育新媒体暨舆情研究中心开展工作,融入时代需要,服务地方发展,发挥学科优势,凸显专业特色,探索网络育人实效,赋能网络思政发展,弘扬传统文化,共建社会文明。