为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,落实习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神,用社会主义核心价值观铸魂育人,引导广大青少年学生在学思践悟中坚定理想信念、在奋发有为中践行初心使命,以实际行动积极投身新时代、奋进新征程,省委教育工委、省教育厅在2024年暑假期间开展“青春豫有引力”主题思政教育实践活动之“强国复兴锦绣图,豫有引力青年行”——河南省高校大思政实践活动。

河南高校学子们以习近平总书记视察河南的足迹为主线,以“金色文脉”“红色印记”“绿色守望”“蓝色创想”为关键词,行走中原大地、感悟思想伟力,深化人民情感、坚定责任担当。并通过日记的形式记录实践过程、抒写实践感悟。

今天,和我们一起来看洛阳师范学院学子的学习日记。

我的学习日记

7月9日 星期二

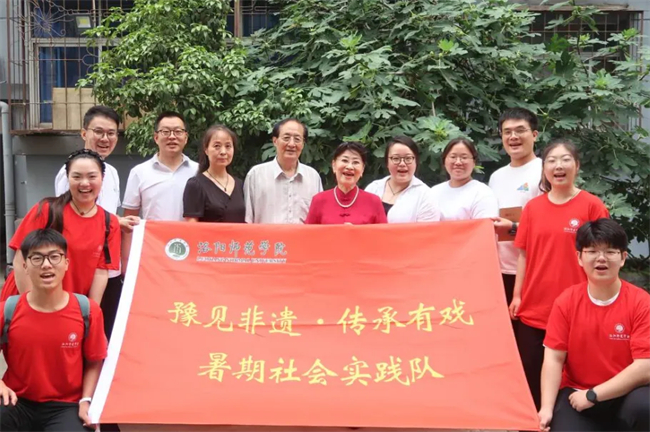

今天,我跟随实践队拜访了国家一级演员、原洛阳市豫剧二团团长、著名豫剧表演艺术家曾广兰,开启了一场非物质文化遗产的探索之旅。

在曾广兰的家中,满墙的剧照映入眼帘。她热情地与我们分享了《洛阳桥》《红楼梦》等剧照背后的故事,特别是革命现代戏《红嫂》剧照,讲述了红嫂用乳汁抢救伤员、为亲人解放军细熬鸡汤的故事。讲到动情处,大家无不为之动容,深深赞叹抗战英雄的伟大,同时也对曾广兰精心刻画的英雄人物红嫂表示由衷敬佩。

在谈到豫剧的传承和发展时,曾广兰强调了继承传统艺术精髓的重要性,要结合中原文化特色推动豫剧的发展。她热情地向我们传授豫剧唱法和表演技巧,在她的指导下,我和其他同学都受益匪浅。曾广兰对豫剧未来的期望和对我们的鼓励,让大家更加坚定了学习和传承豫剧的决心。临别时,我们都深受感动,决心将曾广兰身上所具备的“人民艺术家”的精神传承下去,为豫剧的繁荣发展贡献自己的力量。

7月10日 星期三

第二站,我们来到洛阳工人俱乐部,采访了戏曲表演艺术家刘亚林,了解了他与戏曲之间深厚的情缘,以及对豫剧未来发展的独到见解。

在讨论戏曲的传承与创新时,刘亚林展现出了坚定信念。面对新时代的挑战与机遇,他强调了戏曲在文化传承中的重要性,认为只有在保留传统精髓的同时勇于创新,才能赢得现代观众的青睐。他对于洛阳在文旅融合方面的探索感到欣喜,并寄希望于年轻的戏曲工作者,希望通过年轻一代的共同努力,让这门古老的艺术焕发出新的生机。我深感戏曲不仅仅是一种表演艺术,更是中华文化的瑰宝,需要我们共同去守护与传承。

7月15日 星期一

第三站,我们分批次走进不同社区、暑期托管班,开展豫剧传承爱心授课活动。孩子们早已在教室里等候,他们的眼中闪烁着好奇与期待。这一次,我们选择了豫剧中经典的片段作为教学内容,希望通过生动的演绎让孩子们感受到戏曲的魅力。课堂上,队员们不仅教孩子们简单的唱腔,还详细讲解了每个角色的背景和故事情节。看到孩子们随着音乐翩翩起舞,脸上挂着灿烂的笑容,队员们感到无比欣慰。

授课过程中,孩子们积极参与,提出了许多有趣的问题。他们对豫剧的服装、道具,以及表演技巧表现出浓厚的兴趣,甚至模仿起戏曲中的经典动作。这样的互动让我们感受到传承文化的重要性,孩子们的热情在我的心中点燃了一个小火苗。我告诉他们,戏曲不仅是艺术,更是我们民族文化的一部分,需要每一代人用心去守护和发扬。这次传唱活动让我们深刻认识到,中华优秀传统文化的传承不仅是技艺的教授,更是心灵的碰撞。

7月25日 星期四

第四站,我们来到了河南省睢县蓼堤镇的大刘寨,见到了麒麟舞的第15代传承人韩志永,实地调研了解非物质文化遗产麒麟舞的“前世今生”。

通过韩志永的讲解,实践队员对麒麟舞的历史有了深入的了解。它经过350多年的传承,仍然保留着明代的舞蹈风貌。麒麟舞对于演员的选拔标准相当严格,这种严谨的师承关系使得麒麟舞的表演技巧不轻易外传。

然而,随着现代化进程的加快和文化消费方式的多元化,年轻人对传统文化的热情逐渐减弱,麒麟舞的传承面临着严峻的挑战。老艺人逐渐减少,传承人出现青黄不接的状况,许多演出服装和道具也变得破旧不堪。这让我们深刻认识到,弘扬非遗文化不仅是文化责任,更需要我们每个人的努力。作为当代大学生,我们应该积极参与到非遗文化的保护与传承中,为这一瑰宝的继续流传贡献自己的力量。

8月2日 星期五

第五站,我们邀请河南省工艺美术大师董强峰给洛阳市“爱心托管班”的50多名孩子讲授古陶制作。通过实践,我们对古陶器的制作技艺有了更深刻的了解,也感受到了传统文化的重要性。

董强峰在传授制陶技艺时,采用了泥条盘筑法等传统手法,并与孩子们进行了互动。他生动有趣的讲解激发了孩子们的浓厚兴趣,同时,也让我们对传统文化的传承与创新有了更深的思考。他强调,现代陶艺应该与年轻人的审美结合以焕发新的生机。我们感受到,非物质文化遗产的保护不仅是对传统技艺的延续,更是对文化的传承与创新的责任。我们希望,未来能够更多地参与到这样的活动中,帮助更多的人了解和传承中华优秀传统文化。

8月14日 星期三

第六站,我们有幸拜访了河南省洛阳市洛龙区白马寺镇的陈家制鼓技艺传承人陈义超,深入了解陈家制鼓技艺这一非物质文化遗产的背景和制作工艺。

在与陈义超的交流中,实践队队员们了解到,陈家制鼓技艺的历史可以追溯到明代,现在已经传承到了第十四代。制作一个鼓的过程虽然看似简单,但实际上需要极大的耐心与专注,这些传统技艺不仅需要手艺人的努力,也承载着深厚的文化底蕴。

然而,在现代化的进程中,传统手艺人面临着诸多挑战。陈义超告诉我,虽然有年轻人愿意学习这门技艺,但大多数人很难坚持下来,因为这项工作既辛苦又缺乏市场需求。制鼓虽然能制作出耐用的乐器,但购买者往往只希望获得观赏性。在这样的环境下,传统文化的传承显得愈发困难。通过这次调研,我们深刻感受到,作为当代大学生要积极参与保护和传承非遗文化,利用现代科技与媒介创新传播方式,让这些宝贵的文化遗产得到应有的重视和延续。

8月19日 星期一

第七站,我们拜访了郏县大铜器舞的国家级非遗传承人薛宗峰,深入了解这一悠久的传统艺术。走进薛宗峰的家,队员们被墙壁上那些展现其舞台生涯的表演照片深深吸引。薛宗峰讲述了自己与大铜器舞的渊源:他从小在充满音乐的环境中长大,耳濡目染地学习这门技艺。随着年龄的增长,意识到这项传统文化的珍贵,因此决定全身心投入学习和传承这门技艺。这使我更加认识到传统文化传承的重要性,感受到大铜器舞承载的丰富情感和时代价值。

在薛宗峰的指导下,我们还亲身体验了大铜器的演奏过程,学习了如何用双手特锤来敲打鼓、铙等乐器,感受非遗文化的魅力。通过此次实践,我深刻体会到,文化的传承需要我们每一个人的努力,我们要做非遗文化的传播者,让这些珍贵的传统艺术继续绽放光彩。

追寻习近平总书记视察河南足迹,行走中原大地、感悟思想伟力,深化人民情感、坚定责任担当,激发勇毅前行动力。