近日,2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”和2024年度全省大中小学思政课一体化课程教学技能“大比武”评审结果公布,共评选出特等奖63个。思语特约稿特等奖获得者分享参加此次“大比武”的收获与感悟。

今天,一起来看思想道德与法治本科组4位特等奖获得者有哪些参赛感悟和收获。

郑州大学马克思主义学院副教授赵晓毅

从开始备赛到现在比赛结束,我想这个过程是累并快乐着的:

一是认真备赛,收获满满。是否参加比赛,我在一开始是犹豫的,虽然热爱教学,但并不确定自己能否经得起比赛的千锤百炼。既然代表学院、代表“德法”教研室参加比赛,我想还是要全力以赴。在整个前期备赛中,学院多次组织教师团队帮助我们打磨课程,这个过程中,我对比赛有了新的思考、新的提升,更有了新的收获。学院之外,我也特别感谢各位前辈、同仁及好友随时随地的关心、指导与鼓励,一路上有他们的陪伴,苦终究可以转化为乐。

二是以赛促教,思考多多。比赛是结束了,但是学习如何上好这门课永远在路上。还要特别感谢省委宣传部、省委教育工委、省教育厅一直在给我们搭平台,帮助我们成长,我们还参加了2024年河南省高校“德法”教研室主任综合能力提升专题培训班,发现自身不足,才能更好地前进。如何让“德法”课“走新”更“走心”,如何让“德法”课“有趣”更“有用”......这些都是需要我继续去思考的问题。比赛本身不是目的,未来的路还有很长,我也希望我们共同热爱的思政课能持续给予学生力量,让青春闪闪发光。

郑州航空工业管理学院副教授张小波

6月27日,我参加了2024年度全省高校思想道德与法治课程教学技能“大比武”,回顾整个备赛过程,收获良多,感悟颇深。

校内“大练兵”决赛

首先是感谢。对于此次比赛,学院高度重视,精心组织,不仅给我们配备导师,进行“一对一”指导,而且院长全程参与集体备课会,不断指导和鼓励。学校马克思主义学院院长汪青松常说的一句话就是“独行者快,众行者远”,强调团队协作;导师孙训华每次见面都会对我说“相信自己”,帮我树立自信,正是团队的合力才使我走到今天。

其次是成长。一系列的备课会、“磨课”会、观摩教学和专家指导,使我对教学设计和课堂教学的理解更加深入透彻,对于社会热点、学生焦点和理论难点的融合有了新的体会感悟,以赛促教、以赛促学的效果明显。

最后是启示。比赛给我最大的启示是深耕教材、换位思考,将学生的疑惑与教材的相关内容衔接好。这就需要我不断提升个人的思想政治理论水平和专业素养,持续探索思政课课程改革新路径,提升课堂的针对性和吸引力,从而达到落实立德树人根本任务。

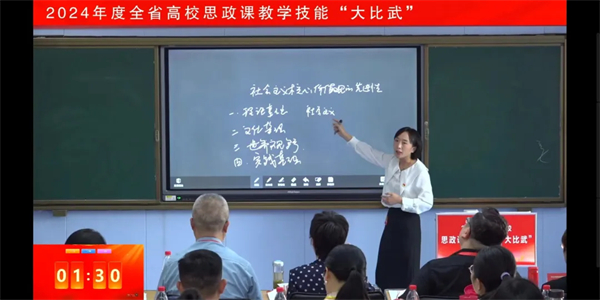

“大比武”现场

新乡医学院三全学院

马克思主义学院教师孙梦梦

我回首备赛历程,是刻骨铭心的记忆,也是专业成长的“涅槃”。备赛过程中,课间、饭后、半夜醒来,我都是在想比赛,这种专心干一件事的纯粹和美好,让我感受着教师职业的幸福和美好。同时,我也感到了自身的飞速成长,充分认识到备赛要未雨绸缪早动手,避免比赛开始了好多想法来不及实现。比赛准备千头万绪,最重要的是三种准备:一是撰写学情分析报告;二是创新教案和创新课件;三是10分钟说课汇报。最主要的是学情分析报告的撰写,因为它包含了教师对一个课程实施创新的整体框架,包括对课程定位的理解、创新实施内容和方法等。在教学整体设计中,贯穿始终的是“创新”二字,只有紧紧围绕着最新的教育理念,围绕院校特色,才能体现“创新”色彩。同时,参赛过程中,团队作战能凝聚力量,更能展示成效,能有效提升教学竞赛竞争力。通过本次比赛,我深深认识到了自身教学中的问题与不足,也积累了非常多的经验,我将继续在教学道路上不断探索创新,坚持以赛促教,不断成长。

商丘工学院助教刘艳艳

“大比武”展示过程

非常有幸参加了今年全省高校思政课教学技能“大比武”,这是我入职三年以来第一次参加教学比赛,对我而言是一次从未有过的人生体验,也从中收获很多,可以说,一次参赛,终身受用。回顾我的整个参赛过程,有以下几点感受:

功底要扎实。参加比赛绝不是临时抱佛脚的事情,它考验的是一个教师理论功底、知识视野的长期积累,唯有把理论吃透,把素材积累到位,才能在课程设计上有灵感有思路。

设计要巧妙。参加比赛的课程一定不是平平无奇的课程,课堂教学设计要巧妙,格局要大,切入点要小,结构完整,环环相扣,思路清晰,问题设计精准,材料运用新颖。

心态要松弛。在课堂教学展示过程中,我们首先应该有良好的心理状态,其次要有驾驭课堂的信心。尽量保持轻松、愉悦、积极、乐观的上课状态,才能在展示时挥洒自如,游刃有余。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,参加2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”是很好的接受指导、取长补短、不断丰富教学实践经验的锻炼机会。一次历练一次提升,在今后的教学中,我会继续向优秀教师学习,不忘初心、牢记使命,脚踏实地,砥砺前行。