为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,引导全省高校师生深刻把握新时代伟大成就,增强忠诚捍卫“两个确立”、坚决践行“两个维护”的思想自觉和行动自觉,进一步落实“时代新人铸魂工程”,省委宣传部、省委教育工委、省教育厅面向全省高校师生开展“牢记嘱托践使命 行走中原看巨变”暑期大思政实践活动。

河南高校迅速行动、积极落实追寻习近平总书记视察河南足迹,以“山”“水”“河”“渠”“树”“字”作为关键词,按照6条主线路,组织广大师生深入开展暑期大思政实践活动,一起来看。

以“山”为主线路

黄河交通学院

黄河交通学院马克思主义学院的10名学生组成“初心始发队”,追寻习近平总书记的足迹,以“望来路,踏新程”为主题深入大别山革命老区,进行革命传统教育、爱国主义教育,传承红色基因,学习大别山精神。

7月4日,实践团队来到第一站——鄂豫皖苏区首府革命博物馆。实践队员跟随讲解员,重走习近平总书记视察路线,一路走进那段峥嵘岁月,重温革命先辈可歌可泣的英雄故事。

实践队员进入鄂豫皖苏区将帅馆,一件件历史实物、一幅幅图片、一幅幅文字记录着那些回不去的过往。通过参观革命博物馆,实践队员对这段历史的理解和记忆更为深刻,同时队员们也体会到鄂豫皖人民坚定不移的革命信念、不屈不挠的革命精神。

7月7日,实践团队来到第二站——英雄山。与鄂豫皖苏区首府革命博物馆比邻,山顶筑有大气的革命标志性建筑——红旗飘飘主题雕塑,上边有八面红旗,老百姓一般简称为“八面红旗”。新县人民说,那高高飘扬的红旗,每一面,都代表了从这里走出的一支红军队伍。火种不灭,红旗不倒。实践队员被这种生生不息、热烈赤诚的爱国精神和革命精神所深深折服。英雄山是大别山精神的一个浓缩,这些丰富厚重的革命历史资源,是对学习党史的生动教材,它不仅是新县人民的骄傲,更是中华儿女的骄傲。

7月8日,实践团队来到第三站——鄂豫皖苏区首府烈士陵园。到达烈士陵园门口,直面而来的是一面格言墙,上面赫赫写着“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋”。在长期的革命战争中,大别山军民浴血奋战,前仆后继,在大别山区洒下了热血、留下了奋斗的足迹,谱写了一曲气壮山河的动人诗篇。

在新县鄂豫皖苏区首府烈士陵园,队员们向烈士们致以崇高的敬意,并在革命烈士事迹陈列厅,重温入党誓词。

7月11日,实践团队来到第四站——中共中央鄂豫皖分局旧址。进入鄂豫皖苏维埃政府税务总局,队员们了解到它是在党的领导下税收工作为革命作出巨大贡献的重要见证,在税务工作方面具有不可替代的作用。走在鄂豫皖分局旧址,队员们似乎还能看见当年驻扎在大别山红军的忙碌身影,他们为新中国的建设热血奋战,至死不疲。伟大精神是我们继续前进的动力,战争年代的硝烟虽已消散,但先烈们对党绝对忠诚的鲜明政治品格和敢于斗争的无畏英雄气概如同永不熄灭的火炬,照亮我们前进的道路。

7月14日,实践团队来到第五站——大别山干部学院,并在这里上了一堂特别的党课——红色故事会,由红军后人罗传德讲述他父亲的故事。革命战争年代,红军的不怕困难、艰苦奋斗、敢于牺牲、敢于胜利的红军精神,使得红旗不倒,革命火种不息,这些宝贵的精神财富凝聚在了每一个中华儿女的心中。

7月15日,实践团队来到第六站——田铺大塆村。自从美丽乡村建设开始,田铺大塆村打造旅游古村落,短短几年,就实现从“破旧古村落”到“旅游名村”的华丽转身,摘掉了“穷帽子”,迈向了小康路。乘着新县全力打造“县城+九镇十八湾”的全域旅游“东风”,田铺人奋力开启脱贫致富新路径,阔步迈向乡村振兴新征程。未来,田铺大塆将继续依托现有资源,把产业发展好,并积极带动周边村民致富。

通过此次实践活动,实践队员积极响应党的二十大的号召,学习党史文化、重温红色历史。这次大别山之行引领实践队员用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神,用耳朵倾听人民呼声,用内心感应时代脉搏。

以“河”为主线路

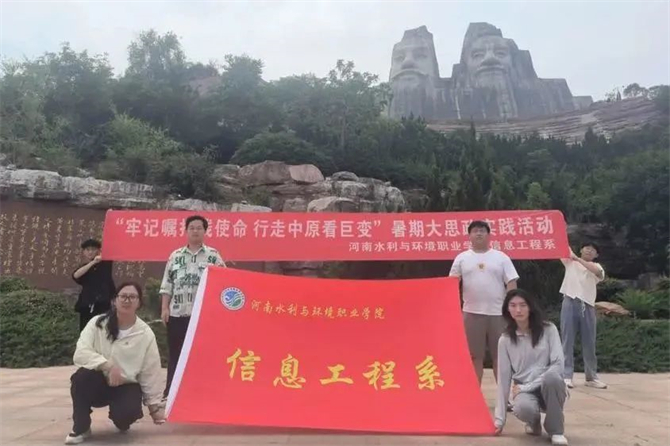

河南水利与环境职业学院

为引导学生深刻把握新时代伟大成就,传承和弘扬中华优秀传统文化,7月19日,河南水利与环境职业学院信息工程系“寻找红色足迹,聆听革命故事”党史国情教育社会实践团走进黄河文化公园开展暑期大思政社会实践活动。

活动中,同学们参观了黄河国家地质博物馆、黄河中下游分界碑、炎黄广场、大禹塑像等,了解了黄河的形成与演化、黄河流域资源与风俗文化、黄河形成悬河的成因、黄河流域的生态环境现状,学习了黄河流域文明发展、水患治理、生态保护等内容,增进了对黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的认知。

同学们表示传承黄河文化、保护黄河非物质文化遗产是自己应尽的责任,要努力学好专业知识,积极参加社会实践和学习调研,争做新时代青年模范,为黄河治理、国家建设献身效力。

以“渠”为主线路

洛阳理工学院

近日,洛阳理工学院红旗渠分队赴林州市,开展了以“学、思、践、悟”于一体的“牢记领袖嘱托践使命 行走中原看巨变”暑期大思政实践活动。

走进红色景区,学精神

团队成员到达红旗渠风景区,登上红飘带廊桥,俯瞰漳河奇观、三省风光,路过鹊桥、一线天,沿右岸栈道、过虎口崖、神工铺、天河亭,到达青年洞,体验修渠之艰。

走在红旗渠重点工程——青年洞前曲折的长堤上,看着绵绵流淌的红渠水、感受着红旗渠的宏伟壮丽、惊叹和敬仰红旗渠的建设者们开山劈路、排山倒海的气魄,无畏的精神和卓越的胆识。

走进红色文化,思不易

实践团走进红旗渠精神纪念馆,认真聆听学习红旗渠修建历程及感人故事。在讲解老师的带领和讲解下观摩了纪念馆的“序厅”“旱魔”“奇迹”“丰碑”“梦想”“精神”六个展厅。置身于结合了多媒体、智能触摸等现代科技的展厅里,让人身临其境,仿佛来到了六十年代的红旗渠修建工程之中,亲眼见证了这伟大工程建设的不易。

习近平总书记曾指出:“红旗渠精神是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时。”在红旗渠纪念馆里,逼真的模型、生动的实物、珍贵的照片、翔实的资料,真实再现了林县人民修建红旗渠的艰苦历程和“重新安排山河”的气概。没有机器设备,没有专业团队,仅仅凭借着手中的铁锹、铁锤,凭借着绑在腰间的绳索,宁愿苦干、不愿苦熬,宁愿流血、不愿流泪,在党和政府的带领下,一次一次撬,一下一下锤,逢山凿洞,遇沟修桥,苦战十年,硬是从几十公里外的山西平顺县把漳河水引进林县,解决了祖祖辈辈缺水的落后境况。

面对一幅幅令人震撼的历史照片,听讲解员述说老一辈当年鏖战太行山的壮烈场面,一个古老而又真实的故事映入脑海。面对经济困难、技术落后、群众生活困难,要建设这么大的工程,谈何容易,需要冒很大的风险,以杨贵为书记的林县县委一不等待、二不张望、三不向国家伸手要救济,而是自力更生,艰苦创业,果断做出了开辟红旗渠的英明决策。

走进红色课堂,践成果

为进一步加深团队成员对理论学习及实践调研的成效,提升团队成员志愿服务能力、理论宣讲能力、成果转化能力,团队成员通过不断独立思考和集体研讨,在马克思主义优秀教师的指导下,制作了“红旗渠精神”课程教案、主题团课及情景剧编排,团队成员走进洛阳市宜阳县中街小学开展“读完卷·行万里”主题爱心支教活动,形式多样的活动不仅丰富了中小学生的课余时间,更是在青少年的心中种下红色的种子,帮助他们树立起心向党、跟党走的自豪感。

走向红色未来,悟使命

长渠如歌,高山是碑,修筑红旗渠的十年间,林县人民用不怕艰难困苦的拼劲和必胜的信念融化了岩石,战胜了顽石,最终建成了长达1500公里的“人工天河”。如今,新的征程已经开启,越是任务艰巨、责任重大、使命光荣,越需要在艰难险阻中铿锵行进。团队成员将赓续红色血脉,将这一段段学习的精神、一个个鲜活的故事、一场场难得的体验化作内心笃行的力量,用青年最炙热的声音,传递人“无精神则不立,国无精神则不强”的时代担当,在新征程上创造出无愧于人民,无愧于时代的不朽业绩。

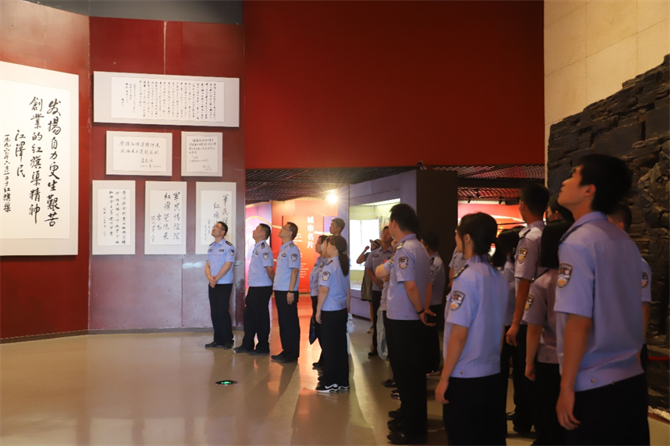

河南警察学院

近日,河南警察学院组织思政课教师、青年讲师团成员、青马研习社导师及青马学员代表组建红旗渠实践队赴林州市开展“牢记嘱托践使命 行走中原看巨变”暑期大思政实践活动。

学伟大精神,忆峥嵘岁月

河南警察学院师生先后来到红旗渠纪念馆和红旗渠咽喉工程——青年洞,共同回顾了当年的修渠历程,深切感受了林县人民敢于战天斗地的英雄气概。

红旗渠纪念馆的墙壁上,记载着红旗渠的历史,记载着一群最朴素的人,用最简单的工具创造出的世界奇迹。在红旗渠纪念馆参观的时候,河南警察学院团委副书记杨义科现场为大家讲解了修渠的过程和故事。在举国上下最困难的时期,10万林州人苦战10年,削平1250个山头,钻隧洞211个,架设渡槽152座,终于修通了1500公里的生命长渠,引来了“救命水”。林县人民在艰苦的岁月里为了求生,引漳入林,跨越两省的崇山峻岭,利用有限的生产力改造大自然,重塑山河,这一伟大壮举要何等的勇气和胆识,真正体现了共产党心系百姓,全心全意为人民谋福利,带领林县人民战天斗地,同恶劣的自然环境作斗争。

实践队队员更加感受到了要时刻从红旗渠精神中汲取奋进力量,强化作为时代新人的社会责任感和使命感,以弘扬时代新风为宗旨,将党史内化于心,外化于行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己应有力量,让青春在新时代改革开放的广阔天地中绽放绚丽光彩。

访建渠英模,知艰辛历程

实践队队员走访建渠英模,聆听感人故事,领悟奉献精神。队员们了解到,冯雨群爷爷是在执行任务的过程中从山上跌落摔断了脊柱,从此落下了病根,从此一直带着病痛生活。“87岁高龄的冯爷爷耳朵已不再清明,目光也总是投向无人的空处,但是当我们问起爷爷当年修渠的英雄事迹,他布满皱纹的那双失神的眼睛却慢慢变得不再迷蒙,一点点放出光来,那是一道极为慈祥平和的目光,这一刻我突然感到鼻头发酸,爷爷在人生最美好的年纪遭遇意外,落下终身疾病,但他没有抱怨命运对自己的不公,而是积极乐观,笑对生活,以参加红旗渠的修建为荣,这样的一份大爱让人为之动容”,实践队员胡楠说。

践红色初心,助乡村振兴

崇高的精神总是能给予力量,指引方向。在红旗渠精神的指引下,河南警察学院教师先后前往五龙镇第一中学、五龙镇中心小学等5所中小学,开展了“帮扶乡村学校少年宫”捐赠与支教活动,为学生送去文体用品。通过“送文化”“送温暖”“送健康”,以实际行动助力乡村振兴。

教师志愿者刘洁进行动画电影赏析

教师志愿者张雯采用寓教于乐的方式科普心理健康知识

教师志愿者申淞文与学生们进行篮球趣味游戏

在五龙镇新时代文明实践所,实践队员向五龙镇各村党建宣传员开展专题讲座。通过生动详实的案例,进行“农村反电信诈骗”普法宣讲。

研乡村现状,解群众难题

实践团队成员通过参观学习、实地探访、调研访谈等形式,对林州市任村镇和五龙镇部分村干部和村民进行采访调研,了解乡村在社会治理、经济发展、治安形势、民俗民风等方面的特点和变化。

借助座谈会的形式,调研小组成员提出不少问题,村民也给出了丰富的反馈。针对存在的乡村治理问题,以林州市五龙镇为例,同学们在郑磊老师的指导下给出了多元化的解决方案:“对于乡村基层治安管理的问题,需要国家、乡政府、村民协同配合,从制度、手段、意识等多方面着手解决;针对留守儿童无人看管可能违法犯罪的问题,家庭和社会要给予他们更多关注和爱护,重视对留守儿童的教育。”

通过本次“牢记嘱托践使命行走中原看巨变”暑期大思政实践活动,师生们感受到林州今昔的巨变,体会到了党的坚强领导和以红旗渠精神为代表的伟大的共产党人精神。大家纷纷表示,今后将传承红色基因,弘扬伟大精神,勇挑重担、埋头苦干,在实现中华民族伟大复兴的征程上贡献自己的力量。

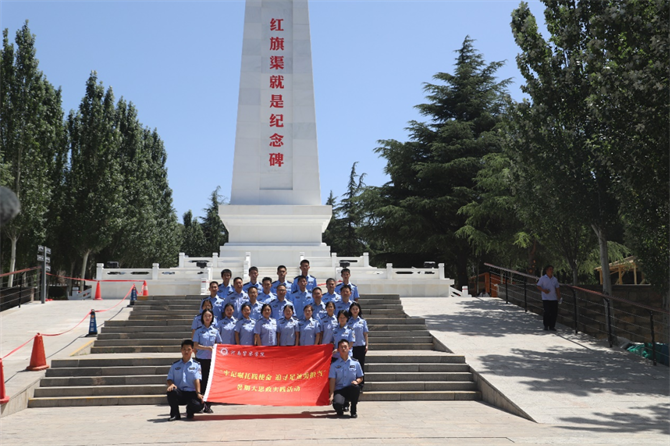

许昌职业技术学院

7月27日,许昌职业技术学院马克思主义学院教师代表组成“红旗渠”团队,来到安阳林州市红旗渠,开展“牢记嘱托践使命 行走中原看巨变”暑期大思政实践活动。

实践团首先来到了红旗渠纪念馆,在这里,通过一张张照片、一组组数字、一段段文字,回顾了上个世纪六十年代林县人民修建红旗渠所面临的重重苦难,团队成员看到了以林县县委书记杨贵为代表的党员领导干部为林县人民干实事的政治抱负,体会到了林县十万修渠大军不畏艰辛、迎难而上的决心和毅力。

沿着习近平总书记的脚步,实践团又来到了被誉为“世界第八大奇迹”的红旗渠总干渠,走过团结洞,穿越虎口崖,站在青年洞前,实践团队感受到了林县人民用一钎一锤一双手“重新安排林县山河”的雄心壮志,更加清楚地明白了修渠中孕育形成的“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神的深刻内涵。

习近平总书记指出:“红旗渠就是纪念碑,记载了林县人不认命、不服输、敢于战天斗地的英雄气概。要用红旗渠精神教育人民特别是广大青少年,社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的,不仅过去如此,新时代也是如此。”今后,教师团队要在红旗渠精神的引领下,努力做好青年的思想教育工作,把思政小课堂与社会大课堂融为一体,做好中华优秀传统文化的传播者,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

追寻习近平总书记视察河南足迹,牢记嘱托学思想,用内心感应时代脉搏,激发勇毅前行动力,努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。