党的十八大以来,习近平总书记先后主持召开全国高校思想政治工作会议、全国教育大会、学校思想政治理论课教师座谈会等重要会议,多次强调要加强高校思想政治教育。深入推进高校思想政治教育,首先要牢固树立“大思政”观,构建“大思政”格局,既要加强“思政课程”建设,也要着力“课程思政”建设,挖掘各类非思政课程蕴含的思想政治教育资源,实现全员、全程、全方位育人,使非思政课与思政课程同向同行,形成互促互进的强大育人合力。

今天,就让我们走进三门峡社会管理职业学院公共教学部语文教研室,听老师们说说语文课课程思政的那些事儿……

一、立足课堂:活用案例,善用资源

教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,要加强中华优秀传统文化教育,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神,教育引导学生深刻理解中华优秀传统文化的思想精华和时代价值。特别是要综合运用第一课堂和第二课堂,深入挖掘传统文化中的思政教育元素,将“读万卷书”与“行万里路”相结合,拓展课程思政建设方法和途径。

线上课堂之《国殇》

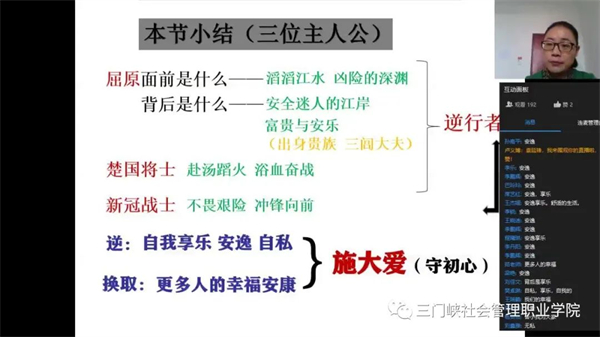

2020年新冠疫情暴发,学院“停课不停学”,利用网络平台开展教学。当讲授到屈原的代表作品《国殇》时,袁延锋老师在课程小结部分提出:本节课有三位主人公。这不禁让听课的师生产生疑问,除了作者屈原和诗歌主人公楚国战士,怎么还冒出来第三位主人公呢?

带着疑问往下聆听,大家豁然开朗,也深深感动于袁老师的用心。原来,袁老师把当下奋战在抗击新冠疫情一线的英雄们也收入了课堂,对着网线一端的189名听课学生,袁老师动情地说:“大灾大难面前,方见国士无双。无论是几千年前初心无悔的屈原、浴血奋战的战士,还是当下践行初心、冲锋在前的抗疫英雄们,他们都在用行动告诉我们:强大的中国之所以强大,是因为我们中国人从古到今都在用实战践初心、用坚守显大爱,所有的困难和可恶的病毒终会被我们打败,这就是初心的力量、大爱的力量,无恶不破、无难不克。同学们,虚夸和娱乐撑不起未来,懒惰和应付过不了难关,爱自己,爱国家,从力所能及之处,立刻行动起来,撸起袖子加油干!”

线上课堂之《国殇》

同样是网课,杨建梅老师也在课程思政上面做足了文章。在2021年暑假结束后的新生开学第一课上,杨老师除了带领同学们网上云游校园、了解校园文化,更是适时穿插了学校机电工程学院李岩老师在郑州、新乡等地特大暴雨期间作为志愿者闻“汛”而动的感人故事。

两位老师在网课教学中的思政元素,如盐入水、如龙点睛,让学生在振奋和感动之余,受到潜移默化的熏陶和影响。

线下课堂之《道德经》

《道德经》是《传统文化》课程中道家文化的经典代表,这部经典的著写地就在距离学院10公里的函谷关。在学校支持下,王竹隐老师巧用地方资源,组织学生到函谷关开展了道家文化研学活动。在老子金像下,王老师为同学们讲述老子生平,师生在《道德经》全文浮雕墙下诵读经典,学习道家文化“上善若水、厚德载物”的智慧和精神。这次研学深受学生欢迎,既注重文化精神的传承,又满足了学生求新好奇的心理特点。学生通过实地参观研学,深切感受到道家文化对中国历史文化的深远影响。

王老师说:“《传统文化》课程就是要以立德树人为目标,深植思想政治之根,引导学生深刻体会中华优秀传统文化是中国特色社会主义植根的沃土,切实坚定学生的文化自信。”

二、走出课堂:身正为范,潜用影响

今年全国两会期间,习近平总书记在看望全国政协会议医药卫生界教育界委员时指出:“思政课不仅应该在课堂上讲,也应该在社会生活中来讲。”

美丽就在脚下

晨曦初露,如果你来到学院的操场,总会看到一群可爱的孩子,他们三三两两,每人一个垃圾袋,忙着低头捡拾垃圾。“垃圾不落地,校园更美丽!”这是经济管理学院旅游专业学生“护绿小分队”的口号,也是他们在校三年一直坚持的义务服务。一千多个清晨过去,他们捡起的不仅是垃圾,还有文明习惯,更有美好品德。

学生孙晚晴说:“校园清洁并不是固定哪些人的劳动,老师带领我们清理操场垃圾的时候,我们都自愿选择并且乐意坚持,后来有很多老师和同学都加入了我们。这个活动虽小,但意义重大,既培养了我们的团队精神,也让大家养成了不乱扔垃圾的好习惯。”

茹凤云老师和她的护绿小分队

“护绿小分队”能成为校园的一道风景,离不开教师的以身示范。活动的倡导者和带领者是他们的辅导员茹风云老师。作为一名从教多年的语文老师,茹老师深知教师自身的知行合一、模范践行在学生价值观塑造中的重要性。因此,只要有时间,她都尽可能早来学院,坚持和孩子们一起捡拾垃圾,带给孩子们最好的示范和引领。

熟悉茹老师的同事们都知道,茹老师一直是教学管理一线的多面手,常年身兼教务科长、语文教师和学生辅导员等数职。刚刚过去的国庆假期里,茹老师带领教务科老师加班排课,统筹安排了全院本学期各年级65门公共基础课程的14924节课,涉及教师104人。面对如此庞大的工作量和复杂的排课体系,茹老师一不喊苦二不叫累,为学院顺利开学上课完成相关幕后准备工作。

桃李不言,下自成蹊。茹老师的言行举止深深影响着学生,也带动着学生,她所带的班级作为学院的标杆班级多次被评为先进班集体。

孩子们的“莎姐”

语文老师焦莎莎除了上课,还兼任公共教学部社会体育专业学生的辅导员。走进她的班级,你就能看到一群虎虎生气的帅哥,一声声“莎姐”彰显着他们的青春与活力。

问到这个称谓的由来,班长王路达说:“我也不记得从什么时候开始,是从谁开始这么叫的,反正我们大家都很喜欢莎姐。我们每次搞活动,或者开班会的时候,莎姐就给我们讲人生经历,给我们出主意想办法,就像大姐姐一样,时间长了,焦莎莎老师就变成了我们大家的莎姐。”

莎姐的确是把学生当成了她的家人,如大姐姐一般陪伴着学生。新生报到之初,莎姐主动给自己定一个目标,每天要深度认识三位同学,两周内熟悉所有学生。

莎姐坚持每天找三位同学聊天,不仅加他们的微信,还坚持做好记录,深入了解他们的家庭情况和个人经历。很多孩子离家千里之遥,为了不让他们想家,莎姐在班风班貌建设狠下功夫,想方设法打造班级文化。

每遇上节气、节日,班里必搞团建。孩子们最喜欢也最难忘的,就是莎姐带他们包饺子。学院距离市区30公里,莎姐硬是像搬家一样,把家里的大案板、锅、碗、擀面杖等各种工具全都带到学校,在教室里头支上摊儿,带着小伙子们热气腾腾地包饺子、吃饺子。

莎姐就是这样,捧出一颗心来,爱着这个大班级大家庭。但孩子们不知道的是,莎姐爱人常年在外工作,莎姐刚当辅导员,就遇上婆婆胯骨骨折。老人出院之后,莎姐把婆婆接到了自己家里,伤筋动骨100天,莎姐就伺候了老人100天。起初婆婆不能动,莎姐就给她擦身;等到婆婆能活动的时候,莎姐又坚持每星期给老人洗澡。婆婆感激得逢人便说:“我闺女都没给洗我过澡,现在享上媳妇儿的福了。”

为师之道,首在师德。习近平总书记强调,好老师要做到学为人师、行为示范。无论是率先垂范的“茹老师”,还是学生们的“莎姐”,她们注重立身为正,潜用示范影响,时时处处把思政元素体现在社会生活中,使生活中的隐性教育与课堂的显性引导形成强大合力,构成了显性教育和隐性教育的和谐统一,产生了“润物无声”的育人效果。

三、教师成长:学高为师,相互砥砺

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”习近平总书记在北京大学师生座谈会上发表重要讲话时引用这句话,指出人才培养,关键在教师,教师队伍素质直接决定着大学办学能力和水平。教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》也指出,要充分发挥教研室、教学团队、课程组等基层教学组织作用,建立课程思政集体教研制度,形成集体成长团队教研的合力。

双重角色的教师

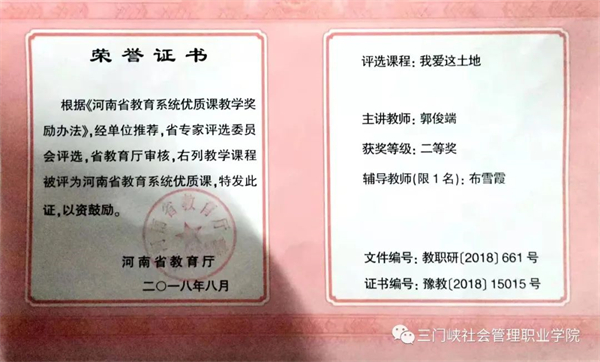

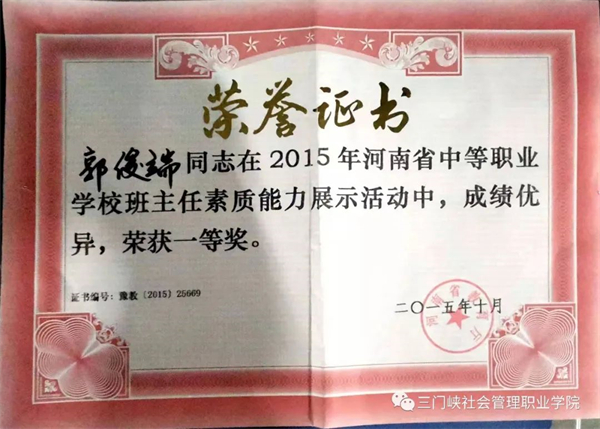

因为工作需要,郭俊端老师从其他岗位调入语文教研室,成为一名专任语文教师。从那一天起,郭老师就开始在教师和学生这两个角色之间自觉转换。该上课时,她就走上讲台,做一名认真负责的教师,扎实讲好每一堂课;没有课时,她就到教研室老教师张雪霞、宋冬梅课堂默默坐下,听课学习做笔记,成为课堂上最专注的“学生”。

学校要求开学后两周内完成备课工作,但每到寒暑假,郭老师就主动给自己布置假期作业——提前备课。等到新学期开学的时候,郭老师的课程已经早早的备完了,课本批注得密密麻麻,教案也写了厚厚的几本。

在老教师的悉心指导和个人的积极努力下,郭老师成长迅速,不仅很快胜任了语文教学工作,还辅导学生参加省市各项语文类素质大赛,并屡次获奖,荣获河南省教学名师等光荣称号。

抱着辞书的游客

一个普通的周末,位于河南漯河的许慎文化园里来了几位特别的游客,她们怀抱厚厚的《说文解字注》,站在刻有540个部首的照壁前,逐字读来,兴致盎然。遇到难点疑问,相互讨论交流,直到天色渐晚,景区要关门,才恋恋不舍地离去。这是袁延锋老师、张艳丽老师和冯少飞老师利用周末时间进行的一次汉字文化现场研学。

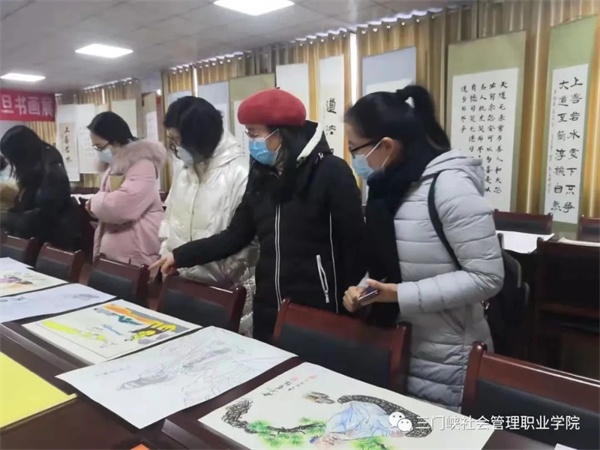

近两年,语文教研室主任袁延锋发起传统文化经典学习活动,课余时间,老师们有的研读四书,有的学习古代文字;曾组织前往兄弟学校学习经典进课堂经验,也曾走进许慎故里、伏羲太昊陵等地现场参观研修。他们把教研的根须深深扎进祖国传统文化的大世界,既为课程思政打下坚实的专业基础,也为学生成长做出了最好的榜样。

问渠那得清如许?为有源头活水来。这是一群对三尺讲台充满执着和热爱的老师,因为这份执着和热爱,语文教研室的老师们立足课程思政,牢记育人目标,醉心学习成长,乐于团队合作,注重优势互补,始终相携相长,完成了从行政指令被动成长到自我驱动主动成长的华丽转变。

今后,他们还将继续深耕教学、精钻科研,探索课程思政的新理念新内容新方法,不断提升课程思政的吸引力和感染力,为“大思政”育人格局的积极构建提供坚实的人才保障。